在俄罗斯的官方叙事里," 乌克兰只不过是西方‘在我们的历史大地上’设计出来的反俄工具 ";但在乌克兰人眼中,这是俄罗斯帝国妄图抹杀乌克兰文化历史的延续,乌克兰文学的历史于是成了一部抵抗帝国傲慢的历史。

今天编译的文章中,学者威廉 · 布莱克从乌克兰文学批评家塔玛拉 · 安多洛娃近日在战火中做的线上演讲写起,在尼古拉伊 · 果戈里、塔拉斯 · 舍甫琴科和莱雅斯 · 乌克伦卡等作家的身上看到扼杀的暴力和反抗的勇气,这些无一不让人联想到今天的战争。

撰文:威廉 · 布莱克

翻译:枣树

2 月 26 日那天,导弹如雨翻盆落在基辅,俄罗斯军队正试图进入这座城市。战斗间歇的时刻,乌克兰最负盛名的文学评论家之一塔玛拉 · 安多洛娃(Tamara Hundorova)平静地坐在手提电脑前做一场线上演讲,讨论乌克兰现代作家莱斯雅 · 乌克伦卡(Lesya Ukrainka),这是一位经典的世纪末诗人和剧作家。

乌克伦卡常常因为她青年时期的爱国诗歌而受到简单化的理解,那些诗是乌克兰中小学校的孩子们都耳熟能详的。安多洛娃却阐述了这位剧作家、女性主义者和反殖民主义思想家的复杂性。演讲即将结束时,她叹息着说:

" 我从来没有想到会在基辅前线向各位演讲,告诉大家我们为了躲避炸弹,不得不睡在走廊的地板上,在爆炸声中醒来,看着孩子们在防空洞里玩耍,而不是操场上。但我为乌克兰人的勇气惊叹,所有人都满怀信念和爱来帮助我们的战士,捍卫自己的国家。你看,普京的战争使乌克兰人成了真正的乌克兰人。"

乌克兰人常说,经历了几个世纪的帝国统治,他们迫切需要成为乌克兰人,因此就要巩固自己的文化、语言、风俗习惯。然而他们以为正在取得进展的事业,俄罗斯却看作虚弱的表现,认为乌克兰是个历史的偶然。不是吗?弗拉基米尔 · 普京命令坦克出发之前,就花了将近一个钟头在电视上演讲,要使俄罗斯人相信:乌克兰只不过是西方 " 在我们的历史大地上 " 设计出来的反俄工具。

乌克兰人的身份认同并不是偶然事件,也不是西方的发明。几个世纪以来,乌克兰人一直在努力抵制种种抹杀他们文化的企图。19 世纪早期,俄罗斯出版商能接受的乌克兰语写作只有民族志、喜剧,或与政治无关的作品(严肃文学必须用俄语)。从 1863 年到 1876 年连续颁布的几种法律,严格禁止所有乌克兰语作品,也不许在公共场合使用乌克兰语。1930 年代,斯大林处决了十年前重建乌克兰语文学文化的一整代作家,残酷扼杀了这个国家充满活力的先锋派的发展。

乌克兰文学的历史是抵抗帝国傲慢的历史。俄罗斯帝国为了造成某种文学文化的表象,强加给乌克兰作家种种限制。在这些限制的范围里小心写作,是乌克兰作家常见的做法。有时他们也尝试在俄语写作中表现乌克兰民族性,有些作家对俄罗斯帝国予以直言不讳的批评,为此吃了苦头。另一些作家仍然嘲笑那种要使乌克兰显得无足轻重的傲慢企图。

说到利用幽默来坚持乌克兰身份认同,尼古拉伊 · 果戈里(Nikolai Gogol)的成就无人可及。世人以为果戈里出身于俄罗斯,其实他有个乌克兰语姓名 Mykola Hohol,还为乌克兰中部一家省级剧院写过一系列富有民间风味的乌克兰语喜剧,这些作品可能受到他父亲的启迪。1830 年代出版的另一部分早期作品则用俄语写作,对象是圣彼得堡和莫斯科的读者。这是些描绘乌克兰乡村生活的喜剧性作品,带着粗砺的声音、斑斓的色彩。《圣诞夜》是果戈里最负盛名的小说之一,其中有一段情节,写一群乌克兰哥萨克到圣彼得堡朝谒叶卡捷琳娜大帝。这一幕人物对话由于无处不在的文化和语言的误会而产生喜剧效果,但也有政治性的闪光——这群哥萨克要求叶卡捷琳娜告诉他们,为什么要破坏他们的自治权(这是发生于 1775 年的真实事件)。没等她回答,故事马上回到安全的喜剧情节。许多俄罗斯读者觉得这不过是个笑话,意在讽刺哥萨克头脑简单,被巍峨宫殿和烜赫声势吓破了胆。乌克兰人却认得从民间传统中发掘出来的哥萨克恶作剧精灵的形象,也懂得这些人物不肯向权势屈服的傲骨。

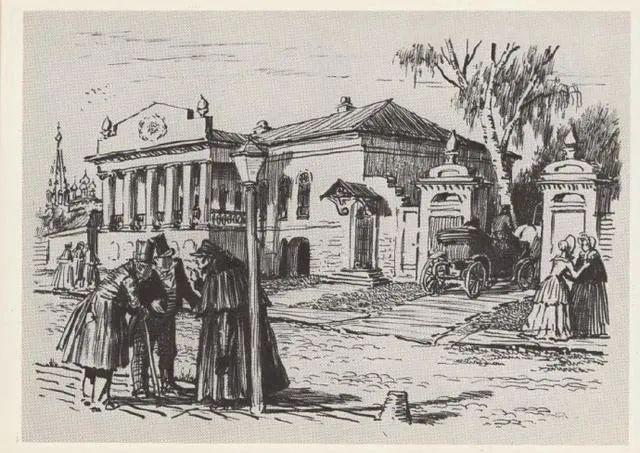

果戈里的讽刺小说《死魂灵》插图

藐视帝国是 19 世纪中晚叶乌克兰文学赖以建立的基础。比起表面忠实的果戈里,乌克伦卡和塔拉斯 · 舍甫琴科(Taras Shevchenko)等作家的抵制与反抗更加明目张胆。舍甫琴科有乌克兰民族诗人之称,他出身农奴家庭,了解农民的生活与果戈里笔下恬静的田园诗情调半点不相干。在一首题献给果戈里的诗中,诗人责怪自己的同胞,说:" 你笑容盈盈,我却必须流泪。" 对帝国及其压迫少数民族的做法,舍甫琴科予以猛烈抨击,毫不妥协。如他在《高加索》诗中写道:" 从摩尔达维亚到芬兰 / 每一种语言都把沉默抱紧。" 他因此诗得罪,遭到逮捕,被迫充军,不许写作达十年之久。

乌克伦卡则通过批评殖民主义、体现女性主义观念的作品来反抗帝国禁令,抵制刻板印象。她的剧作以西班牙、特洛伊和巴比伦为背景,为此前被迫局限在狭隘观念里的文学带来了欧洲文化和世界文化。有些乌克兰知识分子批评她,说她忽视了乌克兰题材。其实她也写过以乌克兰历史为题材的剧本,即诗剧《贵妇人》。我们知道 17 世纪,哥萨克首领博赫丹 · 赫梅利尼茨基为了摆脱波兰控制,与莫斯科订盟,对此后历史产生过重大影响。故事就发生在这次著名的订盟之后。主人公奥克萨娜是个哥萨克女子,同意嫁给一位在莫斯科宫廷服务的乌克兰贵族,剧中写她为远嫁 " 异域 " 而担忧,随即自宽,说:" 那也算不上什么异国他乡,不是吗?/ 宗教仪式是一样的,而我 / 已经多少懂得他们说的话。"

她错了。在莫斯科,奥克萨娜不可以同男人平等说话,也不许擅自出门,在公开场合必须遮脸。因为来自异域,她成了猎奇的对象,却不受理解。如安多洛娃所说,她所受的待遇如同一件带着异国风情的物品,给人看,却没人听。这跟乌克伦卡时代乌克兰文化的地位没有两样,在帝国文化的想象中,乌克兰文化已简化成色彩斑斓的装饰品。奥克萨娜不禁感到沮丧,却不能回家,因为乌克兰已陷入动乱和冲突:" 乌克兰血迹斑斑,倒在莫斯科靴下 / 这就是你们所说的‘和平’?或只是一件弃而不用的废物?"读者从剧中不难了解:与莫斯科订盟是乌克兰的悲剧。这信息却与帝国的官方史学直接冲突,因此直到帝国崩溃以后才有出版和演出的机会。足以说明问题的是,苏联出版的乌克伦卡作品也没有这部戏剧。

面值 200 格里夫纳的乌克兰纸币上的乌克伦卡肖像

乌克兰于 1991 年获得独立,从此以后,乌克伦卡成了启发新一代作家和思想家灵感的主要人物。安多洛娃也在其中。随着后殖民主义和女性主义等世界性潮流缓缓流入这个新生的民主国家,本土知识分子很快在这些 " 新 " 观念中认出乌克伦卡的面影。如乌克兰最杰出的小说家之一、乌克伦卡传记作者奥克萨娜 · 扎布日科,在 1996 年的小说《乌克兰人性意识的田野调查》中,就探讨了这些主题。这部小说成了乌克兰独立以后第一本真正的畅销书。小说叙述了一位女诗人和一位男艺术家在国家独立后最初那些日子里热烈而浪漫的恋爱。对主人公而言,维护民族身份认同,抵制俄罗斯化,不仅是政治,而且事关个人,渗透在亲密关系中,决定其择偶标准和生育愿望,她说:

" 我们能保护他(指他们的孩子),对吗?天哪,我们这群不幸的乌克兰知识人,从古到今,没有一刻不受到有力的阻拦和压抑,现在没剩几个,零落不堪——这是濒危的物种、即将灭绝的家族。不管我们还有多少人,我们得抓紧繁殖,发疯似地繁殖,不断地繁殖。"

就像《贵妇人》一样,女主人公向往个人解放和民族解放,也为那个不能摆脱帝国阴影的男人感到懊丧。在乌克伦卡的剧本中,奥克萨娜的丈夫善于逢迎,殷勤地为沙皇表演乌克兰歌舞,供他取乐。扎布日科小说中的艺术家则深受自卑感的折磨。受压迫的民族都熟悉这种心理。这些作品中的女性形象有强烈的乌克兰身份意识,相应的男性形象则表现出作者的忠告,提醒读者对帝国的顺从值得引以为戒。

在演讲过程中,说到乌克伦卡剧中不幸的奥克萨娜时,安多洛娃一改严谨而克制的音调。她从《贵妇人》所着力表现的文化冲突联想到今天的战争,声音变得急促起来。安多洛娃说:" 无声的奥克萨娜,是文化冲突把人加以物化的表现。几个世纪以来,俄罗斯拒绝了解乌克兰,不愿倾听乌克兰的声音,也不肯接受乌克兰以自己的方式存在,这些都是普京入侵的基础。今天在基辅街头的人们都能感受到这种冲突的暴烈呈现。然而,正如从乌克伦卡到扎布日科等作家所表现的那样,暴力只能激发乌克兰人找到更加有力、更有创意、也更骄傲的方式来成为乌克兰人。"

(原文题为What Ukrainian Literature Has Always Understood About Russia,载《大西洋》2022 年 3 月 10 日网刊)

公众号:pcren_cn(长按复制)

评论